乾癬は、肘や膝、頭皮などの肌に赤みと厚いかさぶたができる皮膚疾患で、年々患者さんが増えています。

昔はぬり薬の治療しかありませんでしたが、飲み薬や注射薬などかなり多くの新薬が使えるようになり皮膚科の中でも注目を浴びている分野です。

乾癬の治療がここまで進歩したのは乾癬がどうして出るのか、何が起こっているのかがかなりわかってきたからです。私も東大医学部の大学院で、乾癬のマウスモデルを用いた実験を行い乾癬のメカニズムの解明を行っておりました。また東大皮膚科や東京警察病院にて、尋常性乾癬や乾癬性関節炎といった乾癬患者に注射薬、内服治療、紫外線治療、ぬり薬治療を組み合わせ多数の患者様の治療にあたってきました。

当院でも、軽症から重症の乾癬患者様のお力になれるように治療選択肢をそろえ、治療を行っています。ぬり薬による治療はもちろん、内服治療や全身に紫外線を当てられる「ナローバンドUVB」、体の一部の乾癬の症状に対する「エキシマライト」の両者を組み合わせて専門的な保険診療を行っています。

乾癬(かんせん)とは

乾癬は、皮膚に赤みと厚いかさぶたができる疾患です。特に肘膝などの関節部分や頭皮に症状がみられやすいことが特徴です。湿疹だと思って受診された患者さんが、乾癬であったことも多く経験しています。

現在、日本の乾癬患者さんは約50~60万人(人口の0.4~0.5%)と推計されています。欧米(人口の2~3%)に比べると少ないですが、近年は生活習慣の変化などさまざまな要因から、日本でも患者さんの数が増加しています。

日本における男女比は2:1と、男性の方が多くみられます。発症年齢は思春期から中年以降と幅広いですが、男性では50歳代、女性では20歳代と50歳代が多いとされています。

乾癬の症状

乾癬は、皮膚に赤みと厚いかさぶたができます。

赤みとかさぶたというと、いわゆる湿疹を想像される方も多いと思いますが普通の湿疹より、がさがさが強く、雲母状と言われるほど厚いかさぶたがみられます。また湿疹に比べ、赤くガサガサしているところと周りの普通の肌との境界がくっきりしていることが特徴です。

頭皮や髪の生え際、肘、膝、腰のまわりなどにできることが多くなります。専門用語で乾癬の症状は、皮膚が赤くなる「紅斑(こうはん)」、皮膚が盛り上がる「浸潤・肥厚(しんじゅん・ひこう)」、細かいかさぶたのような「鱗屑(りんせつ)」、フケのようにボロボロとはがれ落ちる「落屑(らくせつ)」と分けられます。盛り上がりが強いと、なかなか治りにくいなど症状の強さの指標にもなります。

乾癬のメカニズム

乾癬の治療がすすんだ理由として、乾癬のメカニズムがわかってきたことがあります。乾癬にはT細胞という免疫に関係する細胞のうち、Th17(ティーエイチ17)という細胞が大きく関係しており、この細胞がIL-17やIL-22という炎症を起こすタンパク質を出し、皮膚に炎症を起こしていきます。

① Th17細胞が肌に炎症を起こす

② 肌のターンオーバーが早くなり、血管が増える

③ 厚いかさぶたができ、肌が赤くなる

皮膚にこれら炎症タンパク質が作用すると皮膚が厚くなる(肥厚する)、皮膚のターンオーバーが早くなりがさがさする、皮膚の血管が増え赤くみえるようになります。

またさらにそのタンパク質が関節にも炎症を起こすようになり、関節症性乾癬という関節痛も起こしてしまいます。

Th17細胞は、樹状細胞というまた違う免疫の細胞にIL-23というタンパク質で刺激されておりと、乾癬のメカニズムの流れがかなりわかってきています。

乾癬の種類

乾癬は、尋常性乾癬、乾癬性関節炎、滴状乾癬、乾癬性紅皮症、汎発性膿疱性乾癬の5種類に分類されます。

尋常性乾癬

尋常性乾癬の「尋常性」はよくみられる、ありふれたという意味で、尋常性乾癬が乾癬のうち90%を占めます。頭皮、肘、膝、爪などに症状がみられます。

乾癬性関節炎(関節症性乾癬)

乾癬性関節炎(関節症性乾癬)は、関節が腫れたり、痛んだり、ときに関節の変形をおこすものです。

関節の腫れは、手や足の指の関節に多く見られ、ソーセージ状に腫れてしまうことがあります(指趾炎(ししえん)・末梢関節炎)。また足裏の腱やアキレス腱に炎症が起こることや、膝や股関節、肩、肘に痛みや腫れが現れることもあります(付着部炎)。骨盤にある関節や脊椎の炎症が起こると、背中や首、腰に痛みやこわばりが現れます(体軸関節炎)。

滴状乾癬(てきじょうかんせん)

滴状乾癬(てきじょうかんせん)は若い人に多く、溶連菌感染(扁桃炎)の後などに、水滴ぐらいの大きさ(直径1cm程度)の小型の赤い斑点が、急に全身に現れます。溶連菌感染の治療によって治ることが多いのですが、まれに慢性に続いてしまう尋常性乾癬に移行してしまうこともあります。

乾癬の原因

乾癬は、体質的になりやすい方(遺伝的素因)に食生活や飲酒、ストレス、喫煙、風邪など外的な要因が重なり発症すると考えられています。また糖尿病やコレステロールが高い(脂質異常症)、肥満など生活習慣病が関係しています。

日常生活で注意すること

乾癬の方は、ケブネル現象(Köebner現象)といって、こすれる刺激などの物理的な刺激で症状がなかったところに皮膚症状が出てしまいます。ですので、衣服や眼鏡などでこすれる刺激に注意し、また長時間肘をつくことや正座することは避けましょう。

また脂質や糖分の多い食事、アルコールで乾癬が悪化することがあり日頃から食生活に注意が必要です。虫歯が多い、歯周病であるなど歯の衛生環境が悪いと乾癬が悪化しやすいため、歯のケアもおすすめです。

乾癬の症状は、夏に良くなり、冬に悪化しやすいです。これは冬の方が紫外線が弱く、また乾燥するからです。乾燥には日々注意し、保湿を心がけましょう。

乾癬の治療について

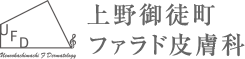

乾癬の治療はピラミッドになっています。症状の強さや患者さんの生活の質(QOL)によって、ぬり薬、紫外線治療、飲み薬、注射薬を合わせて治療行っています。

ぬり薬による治療

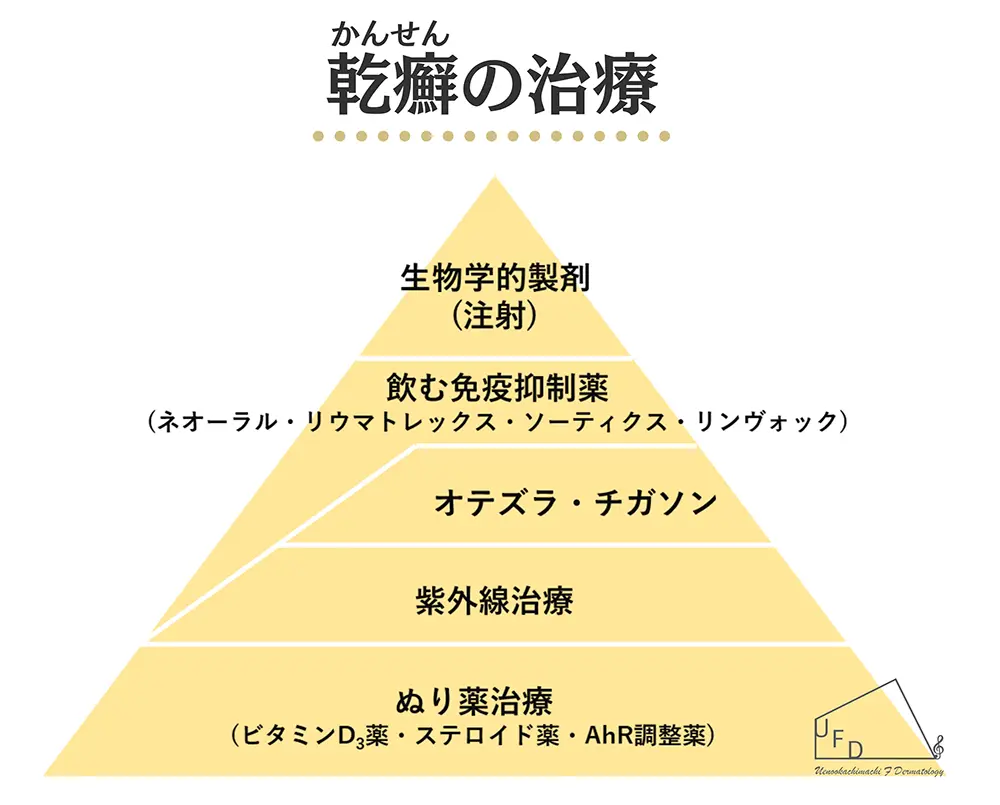

乾癬の治療にはまずぬり薬を使います。ビタミンD3のぬり薬(オキサロール、ドボネックス、ボンアルファなど)、ステロイドのぬり薬(デルモベート、アンテベート、フルメタなど)、AhR調節薬(ブイタマークリーム)です。

乾癬では皮膚のターンオーバーが異常になっており、かさかさしています。ビタミンD3のぬり薬は、この異常なターンオーバーをおさえ、皮膚を正常な状態に導いてくれます。注意点としては、効果が現れるのが遅く、2~3ケ月かかってしまいます。塗った部分にヒリヒリした刺激感を感じることがありますが、長期間使用しても皮膚が薄くなる心配がなく、皮膚の感染症がおこるリスクも増えません。

ステロイドのぬり薬は、皮膚の炎症をおさえて赤みを改善する効果があります。効き目が早いのが特徴ですので、乾癬の症状が強い時期に集中的に使います。短期間で効果が現れますが、長い間使い続けると皮膚がうすくなったり、皮膚の感染症を起こしやすくなったりすることがあります。

このようにビタミンD3のぬり薬はゆっくり皮膚が厚くなるのをよくする作用、ステロイドは即効性があり炎症と赤みをおさえる効果があるため、同時に使い、より効果を高めることができます。現在では、ステロイドと活性型ビタミンD3が混ざった1日1回塗るタイプの塗り薬も発売されています。ドボベットとマーデュオックスという2種類あります。ドボベットは、軟膏タイプだけでなく、泡タイプやゲルタイプもあり使いやすくなっています。特に泡タイプのドボベットフォームは効果が高くよく処方されるお薬です。

AhR調節薬(ブイタマークリーム)は、新しいお薬で、AhR(芳香族炭化水素受容体)を活性化することで、肌の炎症を抑え、乾癬の症状を改善させることができます。

飲み薬による治療

「チガソン」、「ネオーラル」、「リウマトレックス」といった以前から使われてきた飲み薬に加えて、「オテズラ」という新しい治療薬が使えるようになりました。当院でも保険適応で扱っています。「オテズラ」は副作用の少ない治療であり、紫外線治療やぬり薬の治療でも効果が不十分の患者様にも適しています。また乾癬の炎症を起こしているタンパク質を抑える「ソーティクツ」という新しい飲み薬も注射薬に匹敵するような効果を報告している論文もあります。塗り薬や紫外線で治りにくい乾癬がある方はお気軽にご相談ください。

紫外線療法による治療

乾癬は昔から日光浴で症状が改善することが知られていました。皮膚の炎症をとる紫外線のみを照射するナローバンドUVBやエキシマライトという紫外線療法が乾癬治療で使われており、当院でも行っています。複数回の治療が必要で、週1~2回から開始し、改善してきたら徐々に照射間隔を空けていきます。

注射薬による治療

乾癬のメカニズムがわかっていくにつれて注射薬の治療が進歩しました。注射のお薬は、乾癬の症状を悪くしているタンパク質をそれぞれターゲットにし、ピンポイントでおさえて治療していきます。効果も高いのですが、定期的にレントゲンや採血を行わなければならないため大きな病院を定期的に受診しなければなりません。重症の乾癬の場合は当院から東京大学医学部附属病院、帝京大学医学部附属病院などに紹介し、これらの注射薬を検討してもらいます。

よくある質問

乾癬はうつりますか?

乾癬は「感染」と似ているためうつるか心配になる方も多いですが、うつりませんのでご安心してください。遺伝性はあるため、日本人の場合、家族に乾癬の方がいると5%の方に乾癬がみられます。

乾癬は完治しますか?

根治・完治する治療はありませんが、様々な治療で皮疹を改善させることができますので、生活習慣の改善とともにケアが大切です。

かゆみはどうすればおさまりますか?

乾癬のかゆみは、抗ヒスタミン薬内服やステロイドの塗り薬で対処します。オテズラやネオーラルなどの飲み薬も有効ですのでお気軽にご相談ください。

まとめ

当院では乾癬の治療を行っています。乾癬の治療はかなり進歩しており、塗り薬も様々な種類があります。当院では塗り薬や飲み薬、紫外線治療と様々な治療を行っていますのでお気軽にご相談ください。