2024.12.20 いぼ

【皮膚科医監修】ウイルス性イボの原因と治療法を徹底解説

今回はウイルス性イボができる原因や治療法について解説いたします。

ウイルス性イボに関してお悩みの方に参考になれば幸いです。

もし、「ウイルス性イボなのか分からない」「なんとなく不安だ」という方がいらっしゃいましたら、ファラド皮膚科で診察いたしますので、お気軽にご連絡ください。

ウイルス性イボの原因とは?

ウイルス性イボの直接の原因は ヒトパピローマウイルス(HPV) の感染です。

このウイルスが皮膚や粘膜の細胞に感染すると、イボとして現れることがあります。

しかし、感染経路や発症にはいくつかの条件が関係しています。

感染の主な経路は以下の通りです。

1.直接接触

ウイルス性イボは、感染者のイボや皮膚に直接触れることで広がります。例えば以下のような状況で感染リスクが高まります。

握手やハイタッチ

特に手にイボがある場合、接触時に感染する可能性があります。

自己感染

自分のイボを触った手で他の部位に触れることでウイルスが広がり、新たなイボができることがあります。

擦り傷や切り傷

皮膚が傷ついていると、ウイルスが侵入しやすくなります。

2.共有物の使用

ウイルスは湿気によっては長く生存するため、以下のような共有物を介して感染することがあります。

タオルやバスマット

複数人で共有すると、感染の媒介となる可能性があります。特に公共の施設では不特定多数の人が利用するため注意が必要です。

靴や靴下

足底疣贅(足裏のイボ)は、靴や靴下を介して広がることがあります。

プールやジム

シャワールームや更衣室の床に直接触れることで感染リスクが高まります。裸足で歩くのはなるべく避けた方がいいかもしれません。

3.免疫力の低下による感染リスクの増加

通常、免疫システムはHPVの感染を抑える役割を果たしますが、以下の要因で免疫力が低下すると感染しやすくなります。

過労や睡眠不足

長時間の仕事や不規則な睡眠は免疫機能を低下させます。

ストレス

精神的なストレスも免疫力の低下に影響を与えます。

栄養不足

偏った食生活やビタミン不足(特にビタミンCやビタミンDの不足)は免疫機能を弱めます。

慢性疾患

糖尿病や自己免疫疾患を抱えている場合、感染リスクが高まる傾向があります。

ウイルス性イボの種類

ウイルス性イボには以下のような種類があります。

1.尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)

尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)は、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染によって引き起こされる皮膚の良性腫瘍で、一般的に「イボ」と呼ばれます。

この病変は主に手足に発生し、表面が乾燥してざらついた硬い隆起として現れることが特徴です。

サイズは数ミリから1センチ程度で、単発または多発することがあります。

通常、自覚症状はありませんが、足裏に発生した場合は歩行時に痛みを伴うことがあります。

診断は視診が主ですが、詳細な確認が必要な場合はダーモスコピー検査や組織学的検査が行われることもあります。

2.足底疣贅(そくていゆうぜい)

足底疣贅(そくていゆうぜい)は、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染によって引き起こされる皮膚の良性腫瘍で、足の裏に発生するのが特徴です。

このイボは、体重がかかる部位にできるため、通常のイボとは異なり、平坦に見えることが多いですが、実際には皮膚の内部に向かって成長する傾向があります。

これにより、歩行時や立ち仕事の際に痛みを伴うことがしばしばあります。

見た目としては、厚く硬い角質に覆われており、内部には黒い点(血栓化した毛細血管)が見えることがあります。

また、他の足底部に広がることがあり、複数のイボが融合して「モザイク疣贅」と呼ばれる状態を形成することもあります。

感染は裸足で歩いた際にウイルスが皮膚の小さな傷から侵入することで起こり、特に湿気の多い場所や公共施設(プール、シャワールームなど)で感染リスクが高まります。

診断は視診が主ですが、詳細な確認が必要な場合はダーモスコピー検査や組織学的検査が行われることもあります。

3.扁平疣贅(へんぺいゆうぜい)

扁平疣贅(へんぺいゆうぜい)は、ヒトパピローマウイルス(HPV)による感染が原因で生じるイボの一種で、主に顔や手、腕など、露出している部位に発生しやすいのが特徴です。

このイボは、その名前が示す通り、平らで小さく、肌に密着したような外観を持っています。

直径は数ミリ程度で、肌の色と似た薄い茶色やピンク色をしていることが多く、表面は滑らかです。

扁平疣贅は特に子どもや若年層に多く見られますが、成人にも発生することがあります。

イボは軽微な傷や擦り傷からウイルスが侵入することで感染し、肌を触ったり引っ掻いたりすることで周囲に広がりやすい性質を持っています。

このため、顔や手など目立つ部位に多発することがあり、見た目が気になって日常生活に影響を及ぼすこともあります。

自覚症状はほとんどなく、痛みやかゆみを伴うことは稀ですが、増殖することで美容的な問題を引き起こす場合があります。

特に肌がデリケートな部位に発生するため、治療には注意が必要です。

ウイルス性イボの主な治療法について

ウイルス性イボの治療は液体窒素の治療が基本で、それ以外の治療も組み合わせて治療していきます。

いずれも時間がかかることがありますので根気よく治療していくことがおすすめです。

1.液体窒素療法

保険診療である液体窒素を使った「冷凍凝固療法」でイボを治療することが一般的です。

液体窒素の治療も、スプレー式・綿棒式・医療用のピンセットで行う方法の3通りがあります。

スプレー式がよく行われており液体窒素の強さも調節できるため、強くやることも弱めにやることも可能です。

綿棒は顔の小さなイボで最小限の範囲に液体窒素を効かせたいときに使います。少し優しめの効果になります。

ピンセットを使う方法は飛び出たイボ、特に糸状疣贅で使うことが多い方法となります。

飛び出たタイプには効果が高く1回でかなり小さくなることもあります。

液体窒素の治療は繰り返し必要となります。

手足以外の皮膚の厚くない場所では2,3回でなくなることもありますが、 手のひらや足の裏では皮膚が厚いためイボがもぐりこんでしまっており数ヶ月以上かかってしまうこともあります。

月に5回まで、6日以上の間隔を空けての治療であれば保険がききますので、まめに受診して治療しましょう。

液体窒素の治療の間隔が3週間以上にのびてしまうとまたイボが元気になってしまう印象をもっているのであまり治療の間隔を広げすぎないことをおすすめしています。

2.切除(ラジオ波メスなど)

液体窒素で複数回治療しても改善が見られない場合やまめにクリニックを受診できない場合に選択することがあります。

イボのボリュームを一気に減らすことができます。

しかし、イボのまわりにもウイルスがついていることも多く、再発してしまうことも多くあります。

またイボに見えて日光角化症という皮膚がんだったなど他の病気も考える時は一部または全体を切除し病理検査という顕微鏡の検査に出して診断することもあります。

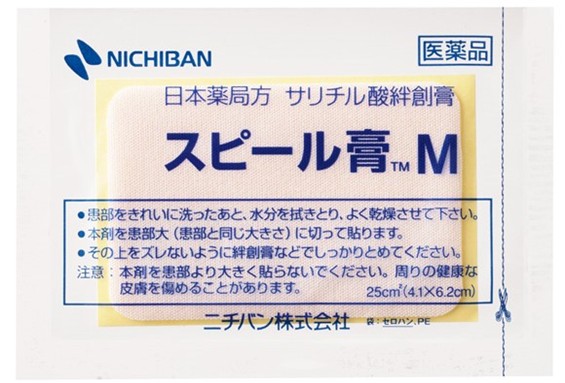

3.スピール膏(サリチル酸パッチ)

特に皮膚が厚く液体窒素だけでは治療が難しい足の裏のイボでは「スピール膏」という角質をふやかせて剥がすテープを一緒に使うと効果的です。

皮膚をふやかして薄くする効果と免疫を刺激してイボのウイルスを排除する効果もわかっています。

2ヶ月ほど根気よく、毎日テープを小さく切って紙テープで固定していると、白くふやけてイボのすみついて分厚くなった皮膚がはがれ落ち、イボが小さくなっていきます。

スピール膏は保険診療で処方できます。

4.オキサロール(ビタミンDの塗り薬)

オキサロールなどのビタミンDの塗り薬をぬると皮膚のターンオーバーが上がり、かさかさするとともにイボを追い出すことができます。

ただ塗るだけでは効果が弱い時は、絆創膏などで密封すると効果が高くなります。

こちらの治療は保険適応外になります。

5.モノクロロ酢酸

痛くないイボ治療として有名な治療方法です。強い酸で皮膚表面にダメージを与え皮膚とともにイボを追い出します。

クリニックで塗らせて頂き、痛くなってきた頃に自宅で洗い流してもらいます。

塗布したその日の夜、シャワーを浴びるときに洗い流してもらうことが多いですが、効果を上げたい場合には翌日まで洗わずにそのままにしてもらうこともあります。

長くおけばおくほど効果は上がりますが、長すぎるとイボの部分がじくじくした傷になってしまうので注意が必要です。

液体窒素治療同様、何回も治療することが必要です。

6.ヨクイニン

ヨクイニンはハトムギのエキスでウイルス性イボへの効果がみられており、日本皮膚科学会のガイドラインでも推奨度が高くなっています。 イボウイルスへの免疫を活性化してイボを小さくします。

粉タイプと錠剤タイプがあります。 ウイルス性イボに保険適応です。

過去の研究では乳幼児,学童,青年,成人でそれぞれ有効率が71,74,57,20%とお子さんで効果が高いことがわかっています(1)。

当院ではお子さんが飲みやすように朝夕の処方にし工夫しております。

味も少し甘みがありますのでイボでお困りの方は是非ご相談ください。

7.ベセルナクリーム(イミキモド)

尖圭コンジローマという陰部にできるウイルス性イボに保険適応のお薬です。

①尖圭コンジローマに対して開発時点でBestな治療であったこと、 ②患者が自分でぬれること(Self-administered)、 ③免疫力を活性化し自己治癒力(Natural healing)を高める効果があると考えられたことから「Be_sel_na(ベセルナ)」と名付けられています。

免疫反応を誘導し、イボウイルスを倒すことができる新しい効き方のお薬です。

週3回使用する決まりで、例えば月水金や火木土などのスケジュールで使うのをおすすめしています。

塗ったら6〜10時間後を目安に洗い流してください。

自分の免疫力を高めるお薬ですので、患者様によって効果が違いますがとても効く方もいらっしゃいます。

再発を防ぐための予防策はどんなものがあるの?

ウイルス性イボの再発を防ぐためには、感染経路を断ち切り、ウイルスの拡散を防ぐ生活習慣を心がけることが大切です。

以下で詳しく解説します。

1.イボに直接触れない

まず、イボに直接触れないことが最も重要です。

イボに触れることで、自分の他の部位にウイルスを広げたり、他人に感染させてしまう可能性があります。

特に、無意識にイボを引っ掻いたり、剥がそうとしたりしないように注意しましょう。

感染を広げないためには、日常的に手を洗い、触れた場合はアルコール消毒を行うことが効果的です。

2.傷口を清潔に保つ

また、傷口を清潔に保つことも欠かせません。

皮膚が傷ついているとウイルスが侵入しやすくなるため、小さな傷でも放置せず、絆創膏などでしっかり保護しましょう。

シャワー後や外出先では、清潔なタオルで患部を優しく拭くなど、衛生状態を保つことが再発防止につながります。

3.共有物の使用を避ける

さらに、共有物の使用を避けることが重要です。

タオルや靴、バスマットなどを他人と共有することは、ウイルスの媒介となるため、避けた方がよいでしょう。

特に公共の施設では、自分専用のスリッパを持参したり、直接床に触れないよう心がけましょう。

プールやジムでは裸足で歩かないことが感染予防に有効です。

4.バランスの良い食事や睡眠で免疫力を維持する

そして、免疫力を維持することも再発予防において欠かせません。

免疫力が低下すると、ウイルスに対する体の防御力が弱まり、再発や新たな感染のリスクが高まります。

バランスの取れた食事を心がけ、特にビタミンCや亜鉛など、免疫を強化する栄養素を意識的に摂取しましょう。

また、睡眠を十分に確保し、適度な運動を取り入れることで体全体の健康を維持することができます。

ストレスを溜め込まないことも免疫力維持には重要ですので、リラックスできる時間を日常に取り入れましょう。

これらの対策を継続することで、ウイルス性イボの再発を効果的に予防し、健康な肌を保つことができます。

再発が心配な場合は、皮膚科で定期的に診察を受けることもおすすめです。

最後に:ウイルス性イボでお悩みの方へ

ウイルス性イボは適切な治療で改善が期待できます。

早期に皮膚科を受診し、専門医のアドバイスを受けることが重要です。

当院では最新の治療法を取り入れ、一人ひとりに合わせた治療をご提供しています。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

【参考】

(1)三露久生,茶谷孝治,林 進:尋常性疣贅におけるヨクイニンの年齢別による有効率の検討,病院薬学,1990;16: 255―259.

この記事を書いた人

上野御徒町ファラド皮膚科 院長

上條 広章(かみじょう ひろあき)

- 資格

- 医学博士(東京大学大学院医学系研究科)

- 日本皮膚科学会認定 皮膚科専門医

- 日本美容外科学会(JSAS)認定 美容外科専門医

- 日本レーザー医学会専門医

- 所属学会

- 日本皮膚科学会

- 日本美容外科学会(JSAS)

- 日本美容皮膚科学会

- 日本レーザー医学会

- 受賞歴

- 第7回日本皮膚悪性腫瘍学会賞(石原・池田賞)

- 第20回マルホ研究賞

- Poster Prize, 47th Annual Meeting of European Society for Dermatological Research

略歴

| 2012年 | 東京大学医学部医学科 卒業 |

|---|---|

| 2014年 | 藤枝市立総合病院 初期研修 修了 |

| 2014年 | 東京警察病院 皮膚科 |

| 2016年 | 東京大学医学部附属病院 皮膚科 |

| 2019年 | 東京大学医学部附属病院 皮膚科 助教 アトピー性皮膚炎専門外来、皮膚悪性腫瘍専門外来、レーザー専門外来担当 |

| 2021年 | 都内大手美容外科 入職 |

| 2022年 | 都内大手美容外科 本院 部長 美容皮膚科治療監修を担当 |

| 2022年 | 上野御徒町ファラド皮膚科 開院 |